Von Schweinejungen bis Kötterfrauen: Das sind die Ergebnisse der Werner Detektivarbeit

Tausende Namen, 45 Jahre Arbeit - und nun liegen die Ergebnisse vor. Der Arbeitskreis Ahnenforschung des Werner Heimatvereins hat jetzt vier ganz besondere Listen präsentiert.

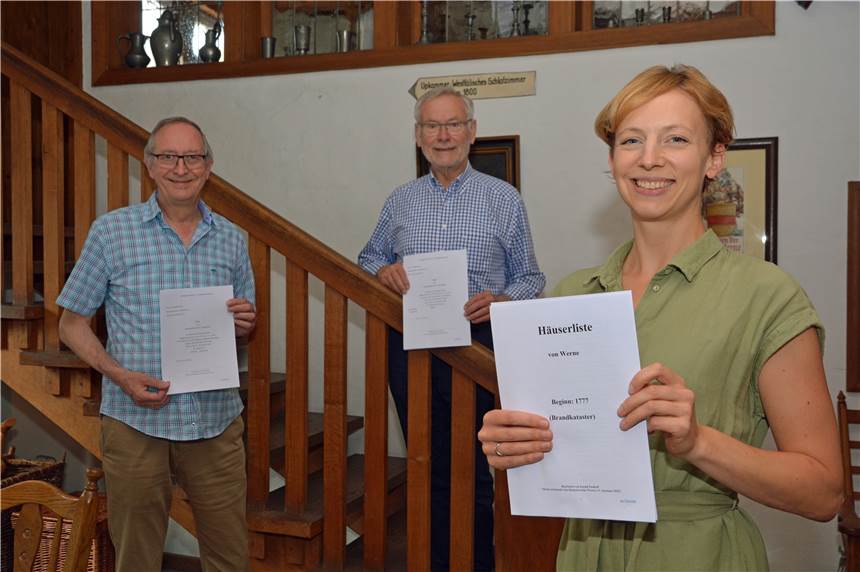

Raimund Happ (l.), Joseph Funhoff und Dr. Constanze Döhrer vom Heimatverein Werne mit der Druckversion der Listen. Einsehbar sind alle Dokumente aber auch online. © Felix Püschner

Schweinejunge, Kötterfrau oder vielleicht doch eher Colonus? Wenn man sich die Listen anschaut, die Joseph Funhoff gemeinsam mit Constanze Döhrer und Raimund Happ am Dienstag im Karl-Pollender-Stadtmuseum präsentierte, dann könnte man meinen, die drei Vorstandsmitglieder des Heimatvereins Werne hätten ein paar ziemlich fiese Beleidigungen gesammelt.

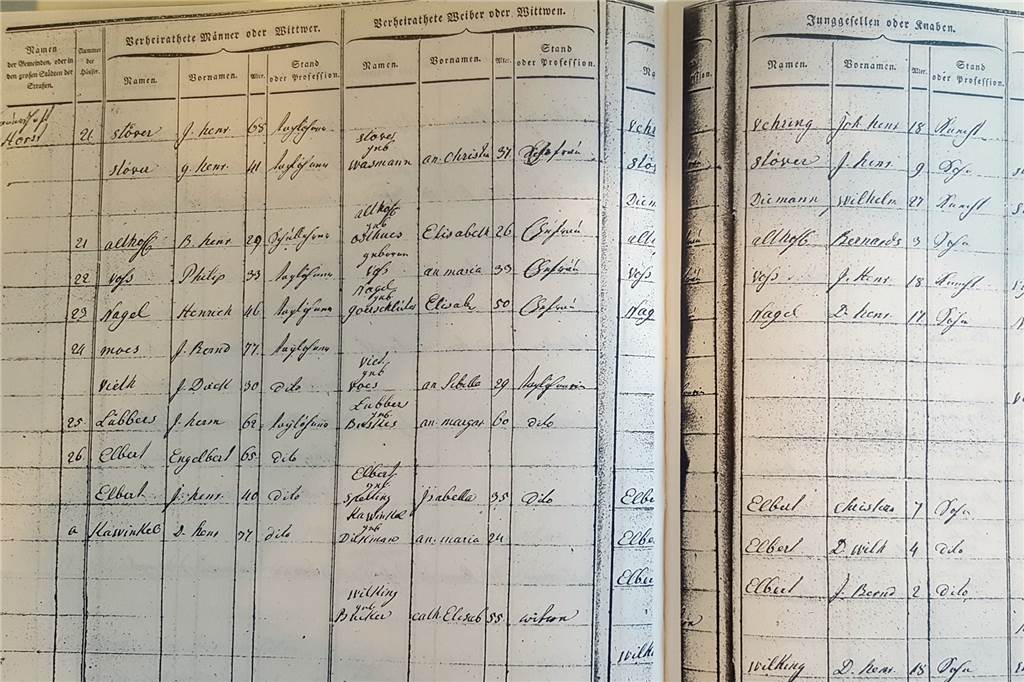

Tatsächlich handelt es sich jedoch nicht um wüste Beschimpfungen - zumindest waren die Begriffe zu der Zeit, als sie im allgemeinen Sprachgebrauch vorkamen, so nicht gemeint. Es sind die Berufe der Bürger, die auf der Liste aus dem Jahr 1810 aufgeführt sind. Und sie stehen dort genauso drauf wie Schreiner, Pförtner oder Weber. Sogar manch ein „armer Verwandter“ hat es in die Berufsspalte geschafft - gleich neben dem Geburtsnamen der Person, ihrem Geschlecht und Alter.

Vier Listen aus der Werner Stadtgeschichte

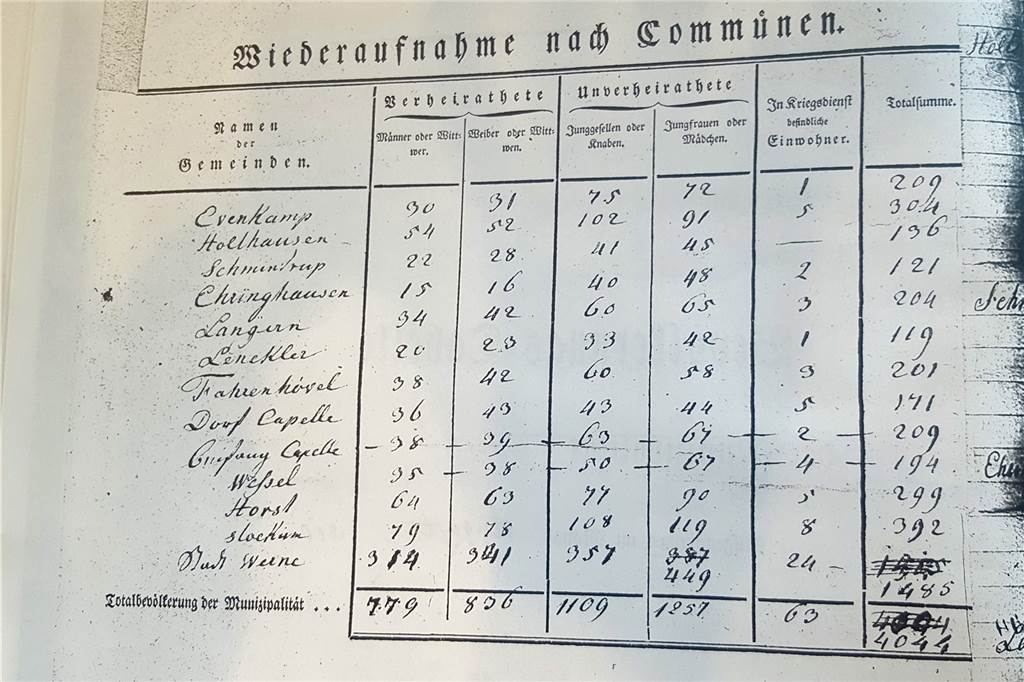

Mehr als 4000 Menschen sind in dieser Bevölkerungstabelle erfasst. Es ist die älteste überlieferte Liste in dieser Form aus der Lippestadt. „Napoleon wollte damals natürlich wissen, wie viele Schäfchen er hat“, sagt Joseph Funhoff und schmunzelt. Der Werner Ahnenforscher hat mittlerweile vier solcher Listen transkribiert. Neben besagter Bevölkerungstabelle zwei Volkszählungslisten von 1840 und 1846 sowie eine Häuserliste von 1777.

Er habe sie „lesbar gemacht“, erklärt der ehemalige Leiter des Werner Standesamts. Denn die Originale aus dem Stadtarchiv sind in alter deutscher Schreibschrift verfasst - nicht etwa in Sütterlin, sondern an vielen Stellen eher in Form eines unschönen Gekrakels. Wie lange er dafür gebraucht hat? 45 Jahre. „Ich habe zwischendurch immer mal wieder ein bisschen daran gearbeitet“, sagt Funhoff.

Name, Vorname, Alter und Co. - alles wurde genau dokumentiert. Auch im Jahre 1810. © Joseph Funhoff

Akribisches Arbeiten im Werner Stadtarchiv

Als „Detektivarbeit“ bezeichnet Constanze Döhrer, Heimatvereinsvorsitzende und Leiterin des Stadtmuseums, das. Heißt: Akribisches Aufarbeiten - mit teils durchaus umfangreichen Erkenntnissen. Denn wer heute etwa an dem Haus an der Bonenstraße 14 klingeln und fragen würde, wer hier denn vorher so gewohnt hat, der würde vielleicht noch den Namen Hövener zu hören bekommen - aber wohl kaum den Namen Margareta Amplinghove.

Und er würde wahrscheinlich auch nicht die Information bekommen, dass es sich bei dieser Dame im Jahre 1592 um die Witwe des Stadtsekretärs und Rektors der Lateinschule Johann Hoevermann handelte. Oder dass der Kaufpreis dieses Hauses damals 400 Reichsthaler betrug.

Als „Detektivarbeit“ bezeichnet Constanze Döhrer, Heimatvereinsvorsitzende und Leiterin des Stadtmuseums, das. Heißt: Akribisches Aufarbeiten - mit teils durchaus umfangreichen Erkenntnissen. Denn wer heute etwa an dem Haus an der Bonenstraße 14 klingeln und fragen würde, wer hier denn vorher so gewohnt hat, der würde vielleicht noch den Namen Hövener zu hören bekommen - aber wohl kaum den Namen Margareta Amplinghove.

Und er würde wahrscheinlich auch nicht die Information bekommen, dass es sich bei dieser Dame im Jahre 1592 um die Witwe des Stadtsekretärs und Rektors der Lateinschule Johann Hoevermann handelte. Oder dass der Kaufpreis dieses Hauses damals 400 Reichsthaler betrug.

Wer hingegen auf die Homepage des Heimatvereins Werne schaut, der kann das alles jetzt auch online nachlesen. Denn dort sind alle vier Listen nun digital erfasst. Inklusive Anmerkungen und Hinweisen zur Ahnenforschung. Denn genau die erfreut sich in der jüngeren Vergangenheit wieder wachsender Beliebtheit. Das zeigt nicht zuletzt die Resonanz für entsprechende neue Online-Portale wie etwa Ancestry.

Der Arbeitskreis Ahnen- und Familienforschung des Heimatvereins stellt seine Listen kostenlos zur Verfügung. Man habe es den Wernern so leicht wie möglich machen wollen, die Geschichte der Stadt und ihrer persönlichen Vorfahren zu rekonstruieren, sagen die Vorstandsmitglieder. Und das erscheint dann doch eher nett - und nicht wie eine Beleidigung.

Die Bevölkerungstabelle aus dem Jahr 1810 - hier sind auch die einzelnen Bauerschaften aufgeführt. © Joseph Funhoff

Die Listen im Internet

• Die vier Listen sind kostenlos auf der Seite des Heimat Werne abrufbar unter

https://www.heimatverein-werne.de/arbeitskreis-ahnen.html

• Die vier Listen sind kostenlos auf der Seite des Heimat Werne abrufbar unter

https://www.heimatverein-werne.de/arbeitskreis-ahnen.html

• Die Liste aus dem Jahr 1810 umfasst 4034 Personen (für Werne inklusive Bauerschaften). Auf der Liste der Stadteinwohner von 1840 sind 1792 Personen aufgeführt, auf der Liste von 1846 hingegen 1856 Personen. Auf Liste Nummer vier - dem Hauskataster aus dem Jahr 1777 - sind 386 Häuser verzeichnet.

• Die Aufgabe eines Schweinejungen bestand früher darin, die Schweine des Bauern in den Wald und zurück zu treiben. Die Schweine mussten sich ihr Futter also selbst suchen und bekamen es nicht vor die Nase gesetzt.

• Als Kötter wurden Dorfbewohner bezeichnet, die ein einfaches Wohnhaus (Kotten oder Kate) und wenig Land besaßen. Der Ertrag ihrer Höfe reichte oftmals nicht für den Lebensunterhalt - daher verrichteten sie meist zusätzlich handwerkliche Arbeiten oder arbeiteten als Tagelöhner.

von Felix Püschner / Werne

Ruhr Nachrichten 16.09.2020